Religionslehrer, die neue „Frontgroup“ auf der Bühne einer abtretenden Pastoral

Es bleibt weiter gefährlich, denn:

Der Glaube kommt vom Hören

(Vgl. Römerbrief 10,17)

Verlustanzeige

Die Zahl der aktiven Priester in den Gemeinden nimmt primär durch Verrentung und Tod kontinuierlich ab, von Nachwuchs weit und breit nur ganz kleine Spuren. Die anderen pastoralen Berufe (Zugang über das Diplom FH in Religionspädagogik, den Würzburger Fernkurs oder das Diplom in Theologie) sind als dauerhaft berufliche Perspektive auch nicht mehr sonderlich attraktiv, zumal sie zu bezahlen den Bistümern das Geld ausgeht, faktisch mit der Konsequenz eines Einstellungs- und Wiederbesetzungsstopps in einigen Bistümer.

Aber auch jene gehen verloren, die als Küsterinnen und Küster oder als Organistinnen und Organisten mit einem oft nur geringen Beschäftigungsumfang besonders Kindern und jungen Erwachsenen in der Ministrantenbegleitung oder der musikalischen Gottesdienstgestaltung ein wenig vom Glauben so ganz nebenbei mitgegeben haben. Sie kommen einfach nicht mehr vor aufgrund von Kündigungen und/oder Zusammenlegung von Gemeinden, denen Schließung, Umwidmung oder Verkauf von Gotteshäusern und Gemeinderäumen folgen.

Viele bischöfliche, teils auch verbandliche Bildungshäuser für Jugendarbeit und Erwachsenenbildung haben aus finanziellen Gründen dicht machen müssen, aber auch Hochschulgemeinden werden geschlossen oder zurückgefahren, und die Präsenz der Ordensgemeinschaften verliert sich auch immer mehr in die Verborgenheit kleiner ordensinterner Altenheime und Sterbestationen, jenseits und vergessen von einer Öffentlichkeit, in der auch die Ordensfrauen und Ordensmänner über Generationen hinweg besonders auch in der Jugendbildung und Seelsorge oft segensreich gewirkt haben.

Diese Liste des Verlustes und des Abbruchs, und im Vergleich zu den „fetteren“ Jahren muss man das auch so beim Namen nennen dürfen, ließe sich durchaus noch weiter komplettieren.

Schmale Aussichten

Die Beurteilung dieser hier nur rudimentär skizzierten Situation reicht von „Katastrophe“ bis hin zu „einmaliger Chance“ (gesund schrumpfen). Die dann folgenden Empfehlungen angesichts dieser Situation sind so vielfältig wie jene, die sich mit Lösungsperspektiven finanzieller, pastoraler, theologischer, demographischer oder soziologischer Art zu Wort melden.

Schließlich tauchen über der so tiefer gelegten Wasseroberfläche pastoralen Handelns auch Stimmen mit formalisierten Sprechblasenerkenntnissen auf wie: „Wir müssen uns auf das Wesentliche beschränken“ oder „Weniger ist auch mehr“!

Solche Ratschläge besagen doch, dass man in Zeiten finanzieller Fülle Unwesentliches im pastoralen Kontext ermöglicht hat, das jetzt einfach nur, da ja unwesentlich, gelassen werden kann.

Dass solche angebliche Folgeerkenntnis jene verletzt und vor massive soziale Probleme stellt, die diese heute „überflüssigen“ Dienste hauptamtlich und ehrenamtlich in der Vergangenheit geleistet haben, darf nicht einfach nur als Kollateralschaden bezeichnet werden.

Darüber hinaus beinhalten diese simplen und oft mit heißer Nadel gestrickten „neuen Heilslehren der Pastoral“ vom „Gesundschrumpfen“ und dem „sich auf das Wesentliche beschränken“ kein zukunftsweisendes Konzept pastoralen Handelns, beziehungsweise lassen eher einen Ideologieverdacht befürchten. Solche und ähnliche oft leichtfertig dahingesagten Äußerungen fördern nur noch tiefer und so nachhaltiger den Frust vieler Menschen in und mit unserer Kirche.

Die neue „Frontgroup“

Explizit dem Wesen der Pastoral der Zukunft nachzuspüren ist nicht Thema dieses Artikels. Allerdings befasst sich dieser Artikel auf dem Hintergrund des oben Ausgeführten mit einer bekannten, aber zukünftig (nicht durch Einsparung oder Streichung) sich wandelnden Facette der Pastoral. Denn diese aktuelle Entwicklung in der Gemeindepastoral, der kategorialen Seelsorge, den Kirchengemeinden und Bistümern, dieser dramatisch auf uns einstürzende Umbruch von einer nicht mehr zu finanzierenden Pastoral der Vergangenheit in eine ungewisse Pastoral der Zukunft, werfen nun ihre Schatten auf den dann wohl letzten Ort der flächendeckenden strukturellen Präsenz des Christlichen.

Denn ungeachtet dessen, was wer, wie auch immer, zukünftig als das pastoral Wesentliche definiert, bleibt uns nichts anderes übrig als zu akzeptieren, dass die „großen“ Religionsgemeinschaften nach diesen Umbrüchen nicht mehr in der Fläche unserer Gesellschaft vorkommen werden, auch wenn der Schein ihrer selbst aus der Vergangenheit noch diffus in diese Zukunft hinein schimmern wird.

Wie schon gesagt: Priester, Ordensangehörige sowie hauptamtlich tätige pastorale Laien und andere kirchliche Dienst gehören am Beginn des 21. Jh. einer aussterbenden Spezies an.

Und siehe: Da leuchtet nun in Sachen „Flächenpräsenz des Katholischen“ eine altbekanntes Licht neu auf, das des schulischen Religionsunterrichts (RU) und mit ihm der Religionslehrer (RL) und die Religionslehrerin (RL).

Damit sind aber nicht die verbleibenden Priester oder Laien im hauptamtlichen pastoralen Dienst gemeint, die nun neuerdings die Schule als ihr liebstes Feld pastoralen Handelns entdeckt hätten. Nein, diesbezüglich herrscht diesen Personenkreis betreffend primär wohl auch weiterhin vornehme Zurückhaltung.

Gemeint ist der ganz normale, allgemeine RL. Ihm wird zukünftig im flächendeckenden Schwund der bisherigen kirchlichen Vertreterinnen und Vertreter das verstärkte Interesse gelten, da er noch (staatlich) bezahlbar ist und der RU noch mehr oder weniger (landesbedingt) unumgänglich für die Schüler bis zum 14. Lebensjahr [1] sein wird.

Es gehört also keine besonders prophetische Gabe zu der Erkenntnis, dass die RL die neue kirchliche „Frontgroup“ auf der zunehmend sich verdunkelnden Bühnen der öffentlichen Wahrnehmung von Kirche sein werden, und hoffentlich auch sollen.

Eine neue Wertschätzung

Es sieht ganz so aus, als dass es eine neue Wertschätzung des RL geben wird, quasi eine Renaissance. Mit Wertschätzung und Anerkennung sind in der Regel die RL im Vergleich „neben“ den pfarrgemeindlich hauptamtlichen Laien und den Priestern von Seiten der Oberen ob ihres Einsatzes in der Vergangenheit nicht überschüttet worden.

Der RL war eben da, und da auch gewollt. Die hauptamtlich pastoral Tätigen aber waren (immer irgendwie mehr, so sagt man) mitten drin und so näher dran am pastoralen Herzstück, der Gemeinde.

Phänomenologisch wird sich dieses Bild in der Zukunft gravierend ändern! Der RL wird weiterhin da sein, und sollte mehr denn je gewollt sein. Die zukünftig noch (hauptamtlich) pastoral Tätigen werden bei den verbleibenden „Gutgläubigen“ mitten drin sein, und mit ihnen außen vor, mitten in der Gesellschaft.

Gerufen (notwendig) und gesandt (qualifiziert)!?

Dieser Wandel ausbildungstechnisch formuliert lautet: Mit dem Schwund derer, die neben ihrer universitären Ausbildung und auch noch nach der Ausbildung aufwendig außeruniversitär begleitet wurden, den heute in der Pastoral tätigen Klerikern und hauptamtlichen Laien, ist zukünftig nun denen neues Augenmerk zu widmen, die bisher besonders in der Ausbildungsphase neben dem Studium, aber auch danach, im Vergleich eher auf sich selbst angewiesen waren, und es oft auch noch sind, den RL.

Das Fortbildungsangebot für RL ist bisher, den Schwerpunktsetzungen der Diözesen entsprechend, primär ausgerichtet gewesen auf das Profil eines Inhaltsvermittlers (methodisch wie didaktisch). Der RL wird auch in Zukunft ein Wissensvermittler sein, wesentlich (und primär) aber wird er zunehmend ein Glaubensverkünder sein müssen, besser: sein sollen oder auch sein dürfen.

Gerade auf diese Aufgabe der Glaubensverkündigung im Unterricht, in einem multikulturellen und multireligiösen Schulumfeld, das zunehmend sprachloser und gewaltbereiter wird, und im Kleinen widerspiegelt, was unsere Gesellschaft im großen Ganzen ist, nämlich religiös „unmusikalisch“ aber nicht uninteressiert, muss der RL umfassender auf seine Rolle auch parallel zum Studium vorbereitet werden.

Die Verantwortung dafür obliegt in besonderer Weise auch denen, in deren Auftrag (Missio canonika) und an deren Amte anteilig die RL den RU erteilen, den Bischöfen.

Aber stopp: Der RL explizit Glaubensverkünder an den Schulen? Geht das? Darf das sein?

Schüler und RL

In vielen Gesprächen mit Studierenden, auch im Rahmen der Begabtenförderung, haben mir junge Erwachsene mit Blick auf ihre religiöse Biographie häufig von der positiven Rolle des RU und ihrer RL berichtet.

Mir selbst, an unterschiedlichen Schultypen fünf Jahre lang mit bis zu 14 Wochenstunden tätig gewesen, wurde Jahre später, als aus den Schülern und Schülerinnen auch Studierende wurden, manchmal gesteckt: Ja, Sie waren für mich als Religionslehrer sehr wichtig.

Natürlich wurde in vielen dieser Gespräche der RL auch nicht erwähnt, nicht immer nur weil vergessen, sondern oft wohl auch weil besser verschwiegen.

Soweit in formloser Reduktion eine subjektive Wahrnehmung den RU betreffend. [2]

Hier objektiv komplettierend wird in Dokumenten der Deutschen Bischöfe sehr pointiert die Rolle des RU und der RL unterstrichen:

So formuliert, allen bekannt, die Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland 1974 in dem Beschluss über den Religionsunterricht in der Schule: „Religionsunterricht soll zu verantwortlichem Denken und Verhalten im Hinblick auf Religion und Glaube befähigen.“ (Religionsunterricht 5. 29)

Die Befähigung zum Glauben als Ziel des Religionsunterrichtes, die über das „verantwortliche Denken und Verhalten im Hinblick auf Religion“ (Religionsunterricht 5. 29) hinausgeht, wird als anzustreben benannt. [3]

Also nicht nur die intellektuelle (kognitive) Vermittlung des Wissens über die Religion (im Sinne einer Religionskunde) wird als Unterrichtsziel benannt und somit in die Mitverantwortung des RL gelegt, sondern auch eine (mindestens) adäquate Reaktion der Pädagogin /des Pädagogen auf die aus der Wissensvermittlung potentiell entstehenden lebensrelevanten Fragen und deren Konsequenzen die „unterrichteten“ Schülerinnen und Schüler betreffend.

Die deutschen Bischöfe fragen in ihrer Verlautbarung über die bildende Kraft des Religionsunterrichtes stringent und differenziert weiter: „Wie können sie (die RL) Auskunft geben von dem Grund, auf dem sie stehen, von dem sie sieh gehalten wissen, der über alle Befürchtungen hinweg Zuversicht gibt, der zureicht für das Wagnis, andere Freiheit auch gegen sich aufkommen zu lassen, sie anzuerkennen, sich für sie verletzbar zu machen, sich ihr anzuvertrauen?“ (Bildende Kraft, 61).

Die Antwort auf diese Frage, die kurz gesagt die Frage nach dem Zeugnis des Glaubens im Religionsunterricht [4] ist, lautet in diesem Dokument: „(Sie kann) in der Schule und im Religionsunterricht (nur) durch die Individualität überzeugender Lehrerinnen und Lehrer und durch den Verweis auf die konkrete Glaubensgemeinschaft der konfessionellen Kirche erschlossen werden.“ (Bildende Kraft, 61).

RL vermitteln einerseits Wissen die Religion betreffend, aber ,sie sind auch gefordert, von ihrem Glauben als katholische Christinnen und Christen Zeugnis zu geben, weil das sich selbst zum Glauben Verhalten von dem Inhalt des Vermittelten letztlich nicht zu trennen ist. RL müssen sich verhalten zu der von ihnen weitergegebenen Botschaft Jesu Christi.

Eltern, Schüler und der Staat

Die Sehnsucht in unserer Gesellschaft nach Religion steigt. Religion oder so ein bisschen Spiritualität, oder einfach nur ein Gefühl für „dieses irgendwie dahinter“. Ob das nun Gott oder Rieseneichhörnchen genannt wird, ist nicht von Belang, so irgendwas dahinten ist eben gemeint, diffus mysteriös mit etwas geteiltem Schauer auf dem Rücken.

Die klassischen „Religionsvertreter“ unserer Kirchen müssen diese Sehnsüchte betreffend feststellen, dass Kirche mit dieser neuen (alten) Sehnsucht als ehemaliger Alleinanbieter heute eher weniger gemeint ist, ungeachtet dessen, dass die katholische Kirche auf solche oft sehr diffuse religiöse „zu sehen-Süchte“ in ihrer Palette keine Angebote hat. Der katholische Glauben ist konkret und vernünftig und keine Antwort auf das in sich Diffuse.

Um so mehr liegt die Frage das Fach Religion betreffend auf der Hand, ob Schüler und indirekt auch deren Eltern noch in die Verlegenheit gebracht werden dürfen (wollen), sieh mit einer potentiell zum Glauben anstiftenden, eindeutig christlichen Botschaft, die auch noch vernünftig ist, konfrontieren lassen zu wollen. Was bedeutet, dass es hier um mehr gebt als nur um eine „private“ Schule, die als ihr heraushebendes „Plus“ noch eine gesellschaftsregelnde moralische Orientierung mit Auswahlcharakter neben den üblichen Fächern zu bieten hat.

Somit kann aber auch wieder neu die (alte) Frage (z. B. der liberalen Kräfte in unserem Land) gestellt werden, ob der „tendenziell neutrale“ deutsche Staat, seine (christlichen) Wurzeln nicht verleugnend, RU weiter ermöglichen soll, wissend, dass sich nicht nur Schüler von der Botschaft Jesu Christi im RU auch anstecken lassen könnten.

Anmerkung am inneren Rand der Sache

Wenn der RL z. B. im RU die Bergpredigt Jesu auch nur vorliest läuft er Gefahr, dass die von Jesus überlieferten Worte etwas beim Schüler bewegen, zum klingen bringen könnte, einfach so.

An diese mögliche Konsequenz anknüpfend sei hier nur erinnert an ein Wort des Apostel Paulus, der in seinem Brief an die Römer (10,17) unterstreicht „Der Glaube kommt vom Hören“. Ergo: Wer vom christlichen Glauben erzählt (z. B. der RE im RU), muss damit rechnen, das „seine Erzählung“ nicht nur den Charakter einer Information hat sondern auch die Potenz beinhaltet, zum Glauben zu (ver)führen.

Dem vorausgehend: Wenn eine gesellschaftliche Struktur dem RE es ermöglicht, hier (beispielsweise) in der Schule vom Glauben (ganz unabhängig welche Religion gemeint ist) zu erzählen, dann muss diese Konsequenz mindesten auch einkalkuliert werden.

Rechenschaft des Glaubens

Auf diesem Hintergrund formulieren die Bischöfe in der Verlautbarung „Der Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen“, auch den Anspruch der Schülerinnen und Schüler, zu „wissen, wie die Religionslehrerin oder der Religionslehrer persönlich zum christlichen Glauben und zur Kirche stehen“ (Herausforderung. 5. 34). Und weiter optionieren die Bischöfe, „dass die Religionslehrerin oder der Religionslehrer einen eigenen Standpunkt bezieht und für diesen auch eintritt“ (Herausforderung. 5. 34).

Das im Grundgesetz verankerte Recht auf konfessionellen RU schreibt fest, dass es in unserem RU nicht primär um Religionskundeunterricht (objektiv kritische Information über die Religionen) geht, sondern um Religionsunterricht, der sich nicht neutral der Religion gegenüber verhalten kann. Damit einher geht die entscheidende Frage, die nicht nur im Kontext universitärer Qualifikation für das Fach Religion zu beantworten ist:

Wie werden die RL Rechenschaft über ihren Glauben im RU den jungen ihnen anvertrauten Menschen geben können?

Doch bei diesen und den sich daraus ergebenden weiterführenden Überlegungen muss durchsichtig bleiben, dass es immer um einen Religionsunterricht geht muss, der den gesetzlichen Ansprüchen der Beschulung in unserem Land auch weiterhin entspricht und somit keine“ gemeindliche Katechese, kein Kommunionsunterricht und keine Firmvorbereitung oder ähnliches darstellt oder sogar ersetzt.

Der RL ist aus Sicht der Kirche und der Staatstragenden mutiert, wenn er auf die Praktizierbarkeit des Katholischen ausgerichtet ist und nicht auf die Reflexion der religiösen Dimension des Menschen.

Falsche Lösungen

Der RU an den Schulen, die Schulpastoral, die pfarrgemeindliche Katechese, die kategoriale Seelsorge und weitere hier jetzt nicht benannte Felder pastoralen Handelns in einem Bistum bilden zusammen das große Thema der Pastoral, das – primär durch die finanziellen Einbrüche genötigt – neu beackert werden muss.

Die beschriebenen heutigen und zukünftigen Herausforderungen (Chancen) des RU und derer, die als RL vor Ort bestehen müssen, sind aber nur ein Thema der Pastoral, wohl zugehörig zu dem Gesamtthema der Pastoral eines Bistums. Somit jedoch irrt, wer nun den RU als die Lösung aller pastoralen Probleme betrachtet und den RL als den neuen Messias auferstanden aus den leeren Kassen feiert.

Die Notwendigkeit, nicht nur den RU neu zu wertschätzen, sondern den angehenden RL adäquat, das Studium begleitend, auf seine Aufgabe vorzubereiten, gründet letztlich in den stets geringer werdenden Ereignisfeldern, in denen junge Menschen auf ihre Frage nach dem Religiösen, dem Glauben und Gott ein intelligentes und herzliches Antwortangebot bekommen.

Das alles war doch schon allen klar, oder?

Wem sagt dieser Artikel eigentlich etwas Neues? (Zu erinnern ist übrigens auch so manche Zeile wert.) Ich denke eine berechtigte Frage, denn immer und überall, ob nun in Gemeinden, den Schulen selbst, von Eltern, Bischöfen, und selbst von manchen, die sich selbst als ungläubig bezeichnen, ist zu vernehmen, dass der RU wichtig ist.

Auch wenn hier jetzt nicht zu klären ist, welchen Anspruch diese Personen und Gruppen mit dem RU verbinden, fühlen sich viele der zukünftigen RL mit der zukünftigen Herausforderung des RU überfordert.

So ist es unüberhörbar, wenn Referendare und Lehramtsanwärter, die neben Religion noch ein oder zwei weitere Fächer in ihrem Programm haben, nicht nur in ihren internen Kreisen feststellen: Ich bin auf all das nicht vorbereitet.

Der RL, eine Investition in den Menschen

Kirche ist apostolisch, klug und am Puls unserer Gesellschaft wenn sie neu (mehr) in die RL und somit in den RU und dann letztlich und wesentlich in die jungen Menschen investiert.

Ich beziehe dieses Mehr an Investition, das ich primär auf die Adresse unserer Bischöfe hin formuliere, nicht auf die Theologie an den Universitäten, Hochschulen und Fachhochschulen.

Sondern es ist dringend notwendig, neben der Ausbildung im Studium, das Studium „ergänzend“, den Lehramtsanwärtern professionelle Begleitung anzubieten.

In vielen Bistümern geschieht das schon im Ansatz in den so genannten Mentoraten für Lehramtsanwärter und Lehramtsanwärterinnen mit dem Fach Religion. Solche Mentorate müssen geschaffen bzw. in ihrem Programm überprüft werden, ob sie der Situation des RU entsprechend die RL qualifizieren, den jungen Menschen gerecht werdend im bischöflichen Auftrag RU erteilen zu können, und das nicht nur mit fachlicher Kompetenz, sondern auch mit Freude und Herz.

Mentorat, Lösungsansatz und Herausforderung

In das Programm eines solchen Mentorats sollten beispielhaft zum Standard gehören:

- Gemeindepraktika

- Exerzitien/Rekreation

- Meditation

- Interkulturelle und interreligiöse Begegnung

- Liturgie/Sakramente

- Gemeinschaftsbildende Aktivitäten wie Exkursionen

- Theologie übergreifende und verbindende Themenangebote

- Persönliche spirituelle Begleitung

- Supervision (besonders für Referendare/innen)

- Gesprächsmöglichkeiten dem „Forum Internum“ entsprechend

- Kommunikationstraining

- „Sprachkurse“ für das Religiöse

Das konkrete Konzept eines Mentorats muss den Anforderungen des jeweiligen Bistums und des Studienstandortes entsprechend vor Ort entwickelt und nach Probephasen auch ggf. korrigiert werden.

Ein Mentorat braucht darüber hinaus einen eindeutigen identifizierbaren Ort, sprich eigene Räumlichkeiten und eine Sekretariatsstruktur. In die Zukunft zu investieren heißt in diesem Falle aber auch, wache und qualifizierte Priester sowie Diplomtheologen/-innen gezielt mit der Realisierung eines Mentorats zu beauftragen.

Schluss: Schülerpech?

Begegnet ein ganz wacher und netter, friedfertiger Schüler nach seinem Schulwechsel in eine Höhere Schule einem Lehrer, der auch das Fach Religion unterrichtet.

„Nehmen Sie es mir bitte nicht übel, aber können Sie mir mehr über Religion und Glauben erzählen als ich im Internet finden kann?“ fragte der Schüler. „Nein“, antwortete der Pädagoge, „ich kann Ihnen auch nur die Mathematik der Religion übermitteln“. „Schade“, meinte der Schüler, „aber im Mathematikunterricht hat meine Lehrerin alles daran gesetzt die Begeisterung für Mathematik in mir zu wecken, damit ich im Internet danach suchen werde.“

Literaturangabe:

Berufsbild: Die deutschen Bischöfe – Kommission für Erziehung und Schule, Nr. 3, 1983. Zum Berufsbild und Selbstverständnis des Religionslehrers.

Bildende Kraft: Die deutschen Bischöfe, Nr. 56, 1996. Die bildende Kraft des Religionsunterrichtes.

Herausforderung: Die deutschen Bischöfe, Nr. 80, 2005. Der Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen. Religionsunterricht: Beschluss der Gemeisamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland 1974. Der Religionsunterricht in der Schule.

Anmerkungen:

1 Ab dem 14. Lebensjahr erwerben die Schülerinnen und Schüler (in der Regel) in Deutschland die uneingeschränkte Religionsmündigkeit. Sie beinhaltet das Recht, aus der bisherigen Religionsgemeinschaft auszutreten, aber auch das Recht, sich einer anderen Religionsgemeinschaft anzuschließen. Auch eine Abmeldung vom schulischen Religionsunterricht durch den Schüler selbst ist ab diesem Zeitpunkt (nicht in allen Bundesländern) möglich.

2 Solche Erfahrungen gibt es auch bezogen auf Priester und andere pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber genau die Möglichkeit, solche Erfahrungen zukünftig machen zu können reduzieren, sich zunehmend auf die Präsenz von RL im RU, und immer weniger auf Priester und hauptamtliche Laien.

3 Ein Religionslehrer, dem zuerst daran gelegen ist, den Glauben für seine Schüler lebensbedeutsam werden zu lassen und sie zu verantwortlichem Denken und Verhalten im Hinblick auf Religion und Glaube zu befähigen, kann das nicht ohne ein fundiertes theologisches Wissen. (Berufsbild, 6)

4 Die Frage nach der Spiritualität des Religionslehrers, wie sie in der Verlautbarung der deutschen Bischöfe-Kommission für Erziehung und Schule, Nr. 6, 1987 explizit betrachtet wird, unterstreicht den die Wissensvermittlung ergänzenden Auftrag.

Sie ist sicher, ihr Gefühl ist klar, sie will jetzt diesen Schritt setzen, kein Vertun und kein Zurück. Ihre Bitte: „Ich möchte getauft werden“. Susann, 29 Jahre, Kauffrau. Er studiert Religion auf Lehramt, Jan, 24 Jahre. Ihm ist neu, und auch anders bewusst geworden, dass Glaube und Entscheidung zusammen gehören und dazu auch eine gewisse „Öffentlichkeit“. Seine Bitte: „Ich möchte gefirmt werden.“ „Bei euch bin ich geborgen, der Gottesdienst gibt mir Kraft, darf ich dazu gehören?“ Melanie, Studentin, 25 Jahre. Ihre Bitte: „Ich möchte übertreten in die katholische Kirche.

Sie ist sicher, ihr Gefühl ist klar, sie will jetzt diesen Schritt setzen, kein Vertun und kein Zurück. Ihre Bitte: „Ich möchte getauft werden“. Susann, 29 Jahre, Kauffrau. Er studiert Religion auf Lehramt, Jan, 24 Jahre. Ihm ist neu, und auch anders bewusst geworden, dass Glaube und Entscheidung zusammen gehören und dazu auch eine gewisse „Öffentlichkeit“. Seine Bitte: „Ich möchte gefirmt werden.“ „Bei euch bin ich geborgen, der Gottesdienst gibt mir Kraft, darf ich dazu gehören?“ Melanie, Studentin, 25 Jahre. Ihre Bitte: „Ich möchte übertreten in die katholische Kirche. Vor Ort: Andere krakseln an diesem Abend waghalsig an irgendwelchen Hausfassaden hoch, um Maibäume zu positionieren, oder tanzen schon in den Mai. Während dessen füllt sich der Hochschulgottesdienst in St. Nikolaus in der Fußgängerzone ungewöhnlich früh. 200 Studierende und Angehörige der Katechumenen lassen etwas von dem Gefühl spüren, das Martin in der Partnerschaft mit seiner Verlobten überzeugend erfahren hat, und das mit dazu beigetragen hat, dass er sich heute firmen lässt. „Welches Gefühl das war“ fragen Sie. Das Gefühl: Glaube macht stark, nicht nur für den Augenblick, sondern auch für ein Morgen.

Vor Ort: Andere krakseln an diesem Abend waghalsig an irgendwelchen Hausfassaden hoch, um Maibäume zu positionieren, oder tanzen schon in den Mai. Während dessen füllt sich der Hochschulgottesdienst in St. Nikolaus in der Fußgängerzone ungewöhnlich früh. 200 Studierende und Angehörige der Katechumenen lassen etwas von dem Gefühl spüren, das Martin in der Partnerschaft mit seiner Verlobten überzeugend erfahren hat, und das mit dazu beigetragen hat, dass er sich heute firmen lässt. „Welches Gefühl das war“ fragen Sie. Das Gefühl: Glaube macht stark, nicht nur für den Augenblick, sondern auch für ein Morgen. Das sie mit solchen Gedanken nicht in den allgemeinen Trends liegen, ist allen Beteiligten klar. Das, was angeblich alle toll finden, spielte hier einfach keine Rolle. Hier war auch keine Gesellschaftskritik angesagt, und Politikschelte war ebenfalls kein Thema. Hier spielte nur die Entscheidung dieser sieben Menschen eine Rolle: „Wir setzen ein Zeichen, das Gott mit uns setzt.“

Das sie mit solchen Gedanken nicht in den allgemeinen Trends liegen, ist allen Beteiligten klar. Das, was angeblich alle toll finden, spielte hier einfach keine Rolle. Hier war auch keine Gesellschaftskritik angesagt, und Politikschelte war ebenfalls kein Thema. Hier spielte nur die Entscheidung dieser sieben Menschen eine Rolle: „Wir setzen ein Zeichen, das Gott mit uns setzt.“ Institut für Erziehungswissenschaft

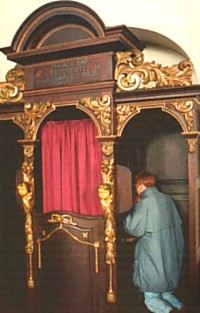

Institut für Erziehungswissenschaft Erinnerung: Dieser blöde Zettel, Beispiel preußischer Genauigkeit, den ich schweißgebadet und total verunsichert damals, an diesem Donnerstag vor dem „schönsten Tag in meinem Leben“ in Händen hielt. Aber so einfach nur cool hielt ich, hielten wir damals nicht diese Auflistung unserer (angenommenen) Sünden in Händen, vielmehr verteidigten wir sie vor den Begehrlichkeiten der stärkeren „Beichtkollegen“.

Erinnerung: Dieser blöde Zettel, Beispiel preußischer Genauigkeit, den ich schweißgebadet und total verunsichert damals, an diesem Donnerstag vor dem „schönsten Tag in meinem Leben“ in Händen hielt. Aber so einfach nur cool hielt ich, hielten wir damals nicht diese Auflistung unserer (angenommenen) Sünden in Händen, vielmehr verteidigten wir sie vor den Begehrlichkeiten der stärkeren „Beichtkollegen“.